Peran Strategis Pustakawan Era Artificial Intelligence dalam Meningkatkan Restorasi Informasi Naskah Kuno Islam

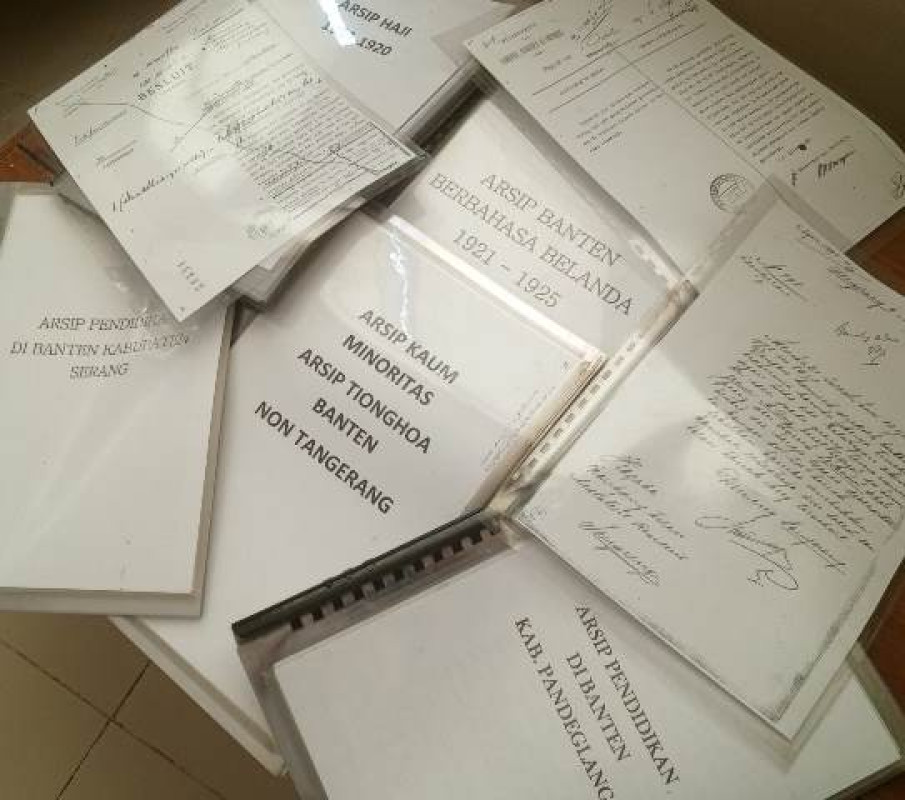

Sumber Gambar :Diah Sa’adiah*

Pendahuluan

Naskah kuno Islam merupakan warisan intelektual yang tak ternilai harganya, bagaikan permata yang merefleksikan gemerlap peradaban Islam di masa silam. Naskah-naskah ini tidak hanya terbatas pada manuskrip keagamaan, tetapi juga mencakup khazanah ilmu pengetahuan yang luas, meliputi filsafat, sains, kedokteran, matematika, astronomi, sastra, sejarah, dan berbagai disiplin ilmu lainnya. (Hasan, 2019). Setiap lembar naskah adalah saksi bisu dari dinamika intelektual dan budaya pada zamannya, menyimpan kearifan lokal, pemikiran para ulama, dan catatan penting peristiwa sejarah. Namun, seiring dengan perjalanan waktu, banyak dari naskah-naskah berharga ini mengalami kerusakan. Faktor usia, kondisi penyimpanan yang kurang ideal, bencana alam, hingga konflik dan peperangan, berkontribusi pada deteriorasi fisik naskah. (Pedersen, 2010). Kerusakan ini dapat berupa kerapuhan kertas, tinta yang memudar, noda, lubang, sobekan, hingga kerusakan akibat jamur dan serangga. Akibatnya, informasi yang terkandung dalam naskah-naskah tersebut terancam hilang dan sulit untuk diakses, dipelajari, dan dipahami oleh generasi sekarang dan mendatang.

Di tengah tantangan pelestarian ini, era digital menawarkan secercah harapan dengan kemunculan teknologi Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan. AI, dengan kemampuannya untuk memproses data dalam jumlah besar dan mengenali pola-pola kompleks, menghadirkan potensi revolusioner dalam restorasi dan preservasi informasi dari naskah kuno. (Jones & Muller, 2020). Berbagai teknik AI, seperti Computer Vision, Machine Learning, dan Natural Language Processing (NLP), dapat dimanfaatkan untuk memulihkan kondisi fisik naskah, melakukan transliterasi aksara, menerjemahkan teks, dan bahkan menganalisis konten secara mendalam untuk menggali makna dan konteks yang terkandung di dalamnya. (Smith, 2021).

Dalam konteks inilah, peran pustakawan sebagai pengelola informasi menjadi semakin krusial dan strategis. Pustakawan, yang secara tradisional dikenal sebagai penjaga dan penyedia akses ke koleksi tercetak, kini dituntut untuk bertransformasi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Mereka harus mampu mengintegrasikan teknologi AI ke dalam alur kerja pengelolaan koleksi naskah kuno, mulai dari tahap identifikasi, restorasi, preservasi, hingga diseminasi informasi. (Cox, 2019). Pemanfaatan AI dalam restorasi informasi naskah kuno Islam tidak hanya terbatas pada pemulihan fisik naskah, tetapi juga membuka peluang untuk melakukan kajian yang lebih mendalam terhadap isi naskah, memperkaya pemahaman kita tentang sejarah, peradaban, dan pemikiran Islam di masa lampau.

Pembahasan

Tinjauan literatur yang komprehensif menunjukkan bahwa integrasi AI dalam restorasi naskah kuno, khususnya naskah Islam, telah menunjukkan hasil yang sangat menjanjikan dan membuka berbagai kemungkinan baru dalam pelestarian warisan budaya. Berbagai teknik AI telah diaplikasikan dan menghasilkan peningkatan signifikan dalam berbagai aspek restorasi. Diantaranya yaitu Perbaikan Citra Digital Naskah (noise, noda, pudar, dan kontras yang rendah); Segmentasi dan Pengenalan Karakter (mengenali karakter-karakter dalam berbagai aksara, termasuk aksara Arab yang digunakan dalam naskah Islam); Transliterasi dan Terjemahan Otomatis (teknologi Natural Language Processing (NLP) dapat digunakan untuk melakukan transliterasi dari aksara Arab ke aksara Latin atau sistem aksara lainnya); Analisis Konten dan Ekstraksi Informasi (mengidentifikasi tema utama, sentimen yang terkandung, dan entitas); Kurasi Data dan Pelatihan Model AI (mengidentifikasi naskah-naskah yang representatif untuk dijadikan data pelatihan, memastikan keragaman gaya penulisan, periode, dan kondisi naskah).

Integrasi Artificial Intelligence (AI) dalam restorasi naskah kuno Islam menandai babak baru dalam pelestarian warisan budaya dan peningkatan aksesibilitas informasi. (Brown, 2018). Transformasi ini bukan sekadar pergeseran teknologi semata, melainkan sebuah perubahan paradigmatik yang mendefinisikan ulang peran dan tanggung jawab pustakawan dalam era digital. (R. Smith, 2020). Kehadiran AI sebagai enabler dalam restorasi naskah menuntut pustakawan untuk mengembangkan keahlian dan perspektif baru, melampaui peran tradisional mereka sebagai penjaga koleksi fisik.

Salah satu aspek krusial yang memerlukan adaptasi signifikan adalah pengembangan kompetensi pustakawan dalam tiga bidang yang saling terkait: data science, digital humanities, dan computational linguistics. (Davis & Wilson, 2019). Data science menjadi fondasi penting karena restorasi berbasis AI menghasilkan dan bergantung pada data dalam jumlah besar dan beragam. Citra digital naskah, hasil segmentasi karakter, transkripsi, terjemahan, anotasi, dan metadata merupakan contoh data yang harus dikelola, diolah, dan dianalisis. Pustakawan perlu memahami prinsip-prinsip manajemen data, termasuk pengumpulan, pembersihan, penyimpanan, dan analisis data. Mereka harus terampil dalam menggunakan perangkat lunak dan tools untuk mengelola dataset besar, melakukan analisis statistik dasar, dan memvisualisasikan data untuk memahami tren dan pola yang terkandung di dalamnya. (Hey et al., 2009).

Digital humanities menyediakan kerangka kerja konseptual dan metodologis untuk mengintegrasikan teknologi digital dalam penelitian humaniora. (Warwick, 2012). Dalam konteks restorasi naskah kuno Islam, digital humanities memungkinkan pustakawan untuk tidak hanya memulihkan naskah secara fisik, tetapi juga untuk menempatkannya dalam konteks yang lebih luas. Dengan memanfaatkan tools dan teknik digital humanities, pustakawan dapat menghubungkan naskah dengan sumber-sumber digital lain, seperti katalog online, database manuskrip, dan koleksi digital lainnya. Mereka dapat membangun narasi digital yang interaktif, menggabungkan teks, gambar, audio, dan video untuk memperkaya pemahaman tentang naskah dan konteks historisnya. (Terras et al., 2013). Pengembangan platform digital yang user-friendly untuk menyajikan hasil restorasi dan menyediakan akses ke naskah digital juga merupakan bagian integral dari digital humanities. (White & Lee, 2022).

Computational linguistics melengkapi keahlian data science dan digital humanities dengan memberikan pemahaman tentang struktur dan makna bahasa. (Bird et al., 2009). Bidang ini menjadi sangat relevan dalam restorasi naskah kuno Islam karena banyak aplikasi AI, seperti OCR/HTR, transliterasi, dan terjemahan otomatis, bergantung pada pemrosesan bahasa alami (NLP). Pustakawan perlu memahami prinsip-prinsip dasar NLP, termasuk tokenisasi, stemming, lemmatisasi, part-of-speech tagging, dan named entity recognition. Pengetahuan ini akan membantu mereka dalam mengevaluasi kualitas hasil transliterasi dan terjemahan otomatis, mengidentifikasi potensi kesalahan, dan berkontribusi pada pengembangan model NLP yang lebih akurat untuk bahasa Arab klasik dan variasi dialek yang mungkin terdapat dalam naskah. (Habash, 2010).

Keberhasilan implementasi AI dalam restorasi naskah kuno tidak dapat dilepaskan dari kolaborasi interdisipliner yang solid. (Robinson, 2020). Proyek restorasi berbasis AI membutuhkan sinergi antara keahlian teknis dan pengetahuan konten yang mendalam. Oleh karena itu, pustakawan perlu menjalin kerjasama yang erat dengan ilmuwan komputer dan ahli filologi Islam. Ilmuwan komputer membawa keahlian dalam pengembangan dan implementasi algoritma AI, termasuk machine learning dan deep learning. Mereka bertanggung jawab untuk merancang arsitektur jaringan saraf, melatih model dengan data yang telah dikurasi, dan mengoptimalkan performa model. (Goodfellow et al., 2016). Sementara itu, ahli filologi Islam menyediakan pengetahuan yang sangat berharga tentang bahasa, aksara, paleografi, kodikologi, dan konteks historis serta budaya dari naskah-naskah tersebut. Mereka membantu dalam menginterpretasikan teks, mengidentifikasi variasi ortografi dan kaligrafi, serta memberikan validasi terhadap hasil transliterasi dan terjemahan. (Déroche, 2006).

Dalam kolaborasi ini, pustakawan memainkan peran sebagai jembatan yang menghubungkan kedua domain keahlian tersebut. (Palmer et al., 2009). Mereka memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antara ilmuwan komputer dan ahli filologi, memastikan bahwa pengembangan teknologi AI selaras dengan kebutuhan dan tujuan pelestarian dan penelitian naskah. Pustakawan juga berperan aktif dalam mengidentifikasi naskah yang perlu diprioritaskan untuk restorasi, dengan mempertimbangkan nilai sejarah, kelangkaan, kondisi fisik, dan potensi kontribusinya terhadap penelitian. Selain itu, mereka terlibat dalam seluruh tahapan proyek, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pelatihan model AI, hingga evaluasi dan diseminasi hasil restorasi. (Latham & Sassen, 2005).

Lebih lanjut, pustakawan memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengelola platform digital yang user-friendly untuk menyajikan hasil restorasi kepada pengguna, baik peneliti maupun masyarakat umum. (White & Lee, 2022). Platform ini harus dirancang dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip desain antarmuka pengguna yang intuitif dan aksesibilitas. Fitur pencarian yang efektif, kemampuan untuk melihat citra naskah dalam resolusi tinggi, opsi untuk mengunduh data, dan integrasi dengan tools analisis teks merupakan beberapa fitur penting yang perlu dipertimbangkan. (Blandford & Buchanan, 2012). Pustakawan perlu melakukan usability testing dan mengumpulkan umpan balik dari pengguna untuk terus meningkatkan dan menyempurnakan platform tersebut.

Selain itu, platform digital ini harus dilengkapi dengan metadata yang kaya, terstruktur, dan sesuai dengan standar internasional, seperti Dublin Core atau Metadata Object Description Schema (MODS). (Hillmann, 2005). Metadata yang baik sangat penting untuk memastikan findability, accessibility, interoperability, dan reusability (FAIR) dari data naskah digital. (Wilkinson et al., 2016). Pustakawan perlu mendeskripsikan naskah secara detail, mencakup informasi seperti judul, penulis, penyalin, tanggal dan tempat penulisan, bahasa, aksara, jenis bahan, ukuran, kondisi fisik, dan sejarah kepemilikan. Mereka juga perlu menambahkan informasi tentang konten naskah, seperti tema, subjek, dan kata kunci, untuk memfasilitasi penemuan dan penelitian lebih lanjut.

Pustakawan juga berperan sebagai edukator dan advocate dalam pemanfaatan AI untuk pelestarian warisan budaya. (Marcum, 2014). Mereka perlu meningkatkan kesadaran di kalangan komunitas akademis dan masyarakat umum tentang potensi AI dalam restorasi naskah kuno. Pustakawan dapat menyelenggarakan workshop, seminar, dan pameran untuk mendemonstrasikan teknologi AI dan hasil-hasil restorasi yang telah dicapai.

Namun, integrasi AI dalam restorasi naskah juga menghadirkan sejumlah tantangan etis yang perlu dipertimbangkan dengan cermat. (Floridi, 2019). Salah satu isu utama adalah potensi bias dalam algoritma AI. Jika data pelatihan yang digunakan untuk melatih model AI tidak representatif atau mengandung bias tertentu, maka model yang dihasilkan juga akan mereproduksi bias tersebut. (Crawford, 2017). Misalnya, jika data pelatihan didominasi oleh naskah dari periode atau wilayah tertentu, atau ditulis dalam gaya kaligrafi tertentu, maka model AI mungkin kurang akurat dalam merestorasi naskah dari periode, wilayah, atau gaya kaligrafi yang berbeda. Oleh karena itu, pustakawan perlu bekerja sama dengan ilmuwan komputer untuk memastikan bahwa data pelatihan yang digunakan beragam dan mencakup berbagai variasi naskah. Mereka juga perlu mengembangkan metode untuk mendeteksi dan memitigasi bias dalam algoritma AI, serta melakukan evaluasi berkala terhadap performa model untuk memastikan akurasi dan keadilan.

Lebih jauh lagi, restorasi naskah kuno Islam tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai budaya dan agama yang melekat pada naskah-naskah tersebut. (Intisar A. Rabb, 2018). Pustakawan, dalam kolaborasi dengan ahli filologi dan tokoh agama, perlu memastikan bahwa proses restorasi menghormati kesakralan dan keotentikan naskah. Misalnya, dalam hal restorasi digital yang melibatkan manipulasi citra, perlu ada pedoman yang jelas tentang sejauh mana intervensi digital diperbolehkan tanpa mengubah makna atau merusak nilai historis dan spiritual naskah. Diskusi dan konsultasi dengan komunitas terkait, termasuk ulama dan pemuka agama, sangat penting untuk merumuskan pedoman etika yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan praktik terbaik dalam pelestarian warisan budaya.

Kesimpulan

Peran pustakawan di era Artificial Intelligence (AI) dalam restorasi informasi naskah kuno Islam mengalami transformasi yang signifikan, melampaui peran tradisional sebagai penjaga koleksi fisik. Mereka kini menjadi aktor kunci dalam ekosistem digital yang kompleks, mengemban tanggung jawab baru sebagai manajer data digital, kolaborator interdisipliner, pengembang platform digital, edukator, dan advokat pelestarian warisan budaya. Untuk menjalankan peran-peran strategis ini secara efektif, pustakawan dituntut untuk mengembangkan serangkaian keterampilan baru yang mencakup data science, digital humanities, dan computational linguistics. Penguasaan terhadap ketiga bidang ini membekali pustakawan dengan perangkat intelektual dan teknis yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan AI dalam setiap tahapan restorasi naskah, mulai dari perbaikan citra digital, pengenalan karakter, transliterasi, terjemahan, hingga analisis konten dan ekstraksi informasi. Kolaborasi interdisipliner menjadi kunci keberhasilan dalam mengintegrasikan AI ke dalam praktik restorasi naskah.

Investasi dalam pengembangan kompetensi pustakawan di bidang data science, digital humanities, dan computational linguistics merupakan langkah krusial untuk menjamin keberlanjutan dan keberhasilan upaya restorasi dan preservasi naskah kuno Islam di masa depan. (Anderson, 2022). Lembaga pendidikan kepustakawanan perlu merevisi kurikulum mereka untuk memasukkan materi-materi yang relevan dengan perkembangan teknologi AI dan kebutuhan di lapangan. Pelatihan dan workshop berkelanjutan juga perlu diselenggarakan untuk membekali pustakawan dengan keterampilan praktis yang dibutuhkan untuk mengelola data digital, menggunakan tools AI, dan berkolaborasi dalam proyek-proyek interdisipliner.

Keberhasilan dalam mengintegrasikan AI ke dalam praktik kepustakawanan akan memperkuat posisi pustakawan sebagai pilar penting dalam pelestarian dan penyebaran pengetahuan di era digital. Dengan menguasai keterampilan baru, beradaptasi dengan perkembangan teknologi, dan menjalin kolaborasi yang kuat, pustakawan dapat memastikan bahwa teknologi AI dimanfaatkan secara optimal untuk melestarikan warisan intelektual Islam yang terkandung dalam naskah kuno. Dengan demikian, naskah-naskah berharga ini akan tetap hidup, menjadi sumber pengetahuan, inspirasi, dan kearifan bagi generasi sekarang dan mendatang, menjembatani masa lalu yang gemilang dengan masa depan yang penuh harapan.

*Pustakawan Muda UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Email;diah.mpk2707@gmail.com/ diah.saadiah2@uinbanten.ac.id

Referensi

- 1. Anderson, P. (2022). The future of libraries in the age of artificial intelligence. Journal of Librarianship and Information Science, 54(1), 3-12.

- 2. Bird, S., Klein, E., & Loper, E. (2009). Natural language processing with Python: Analyzing text with the natural language toolkit. O'Reilly Media, Inc.1

- 3. Blandford, A., & Buchanan, G. (2012). Usability of digital libraries. In G. Chowdhury & S. Chowdhury (Eds.), Introduction to digital libraries (pp. 159-180). Facet Publishing.

- 4. Brown, J. (2018). Digital preservation of Islamic manuscripts: Challenges and opportunities. International Journal of Islamic and Arabic Studies, 35(1), 45-62.

- 5. Cox, J. (2019). Leading the digital turn in libraries. IFLA Journal, 45(3), 177-185.

- 6. Crawford, K. (2017). The trouble with bias. NIPS 2017 Keynote.

- 7. Davis, K., & Wilson, L. (2019). Developing data science skills for librarians. Library Hi Tech, 37(4), 709-724.

- 8. Déroche, F. (2006). Islamic codicology: An introduction to the study of manuscripts in Arabic script. Al-Furqan Islamic Heritage Foundation.

- 9. Floridi, L. (2019). Establishing the rules for building trustworthy AI. Nature Machine Intelligence, 1(6), 261-262.

- 10. For Humanity. (2021). Independent Audit of AI Systems: Guidelines for Auditors.

- 11. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep learning. MIT press.

- 12. Habash, N. Y. (2010). Introduction to Arabic natural language processing. Morgan & Claypool Publishers.

- 13. Hasan, M. (2019). Islamic manuscripts: An introduction to their study and preservation. Al-Furqan Islamic Heritage Foundation.

- 14. Hey, T., Tansley, S., & Tolle, K. (Eds.). (2009). The fourth paradigm: Data-intensive scientific discovery. Microsoft Research.

- 15. Hillmann, D. I. (2005). Using Dublin Core. Dublin Core Metadata Initiative.

- 16. Intisar A. Rabb. (2018). Islamic law and its relation to other legal systems. In The Oxford Handbook of Islamic Law. Oxford University Press.

- 17. Jones, A., & Muller, B. (2020). Artificial intelligence for humanities research: Opportunities and challenges. Digital Humanities Quarterly, 14(3).

- 18. Latham, R., & Sassen, S. (2005). Digital formations: IT and new architectures in the global realm. Princeton University Press.

- 19. Marcum, D. (2014). Educating for leadership in the digital age. Ithaka S+R.

- 20. Palmer, C. L., Teffeau, L. C., & Pirmann, C. M. (2009). Scholarly information practices in the online environment: Themes from the literature and implications for library service2 development. OCLC Programs and Research.3

- 21. Pedersen, J. (2010). The Arabic book. Princeton University Press.

- 22. R. Smith. (2020). The future of library and information science. Rowman & Littlefield.

- 23. Robinson, L. (2020). Collaboration in digital humanities projects: A case study of manuscript digitization. Library Trends, 68(4), 789-805.

- 24. Shreeves, S. L., Riley, J., & Milewicz, E. (2005). Moving from theory to practice: The OAI metadata harvesting and harvesting service at the University of Illinois at Urbana-Champaign. Library Hi Tech, 23(3), 430-446.

- 25. Smith, J. (2021). AI and the future of libraries: Transforming access to knowledge. Information Technology and Libraries, 40(2).

- 26. Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. Journal of Business Research, 104, 333-339.

- 27. Taylor,4 R. (2021). The role of the librarian in the digital humanities: A survey of current practices. College & Research Libraries, 82(3), 345-360.

- 28. Terras, M., Nyhan, J., & Vanhoutte, E. (Eds.). (2013). Defining digital humanities: A reader. Ashgate Publishing, Ltd.

- 29. Unsworth, J. (2003). Scholarly primitives: What methods do humanities researchers have in common, and how might our tools reflect this? Symposium on Humanities Computing: Formal Methods, Experimental Practice.5

- 30. Warwick, C. (2012). Digital humanities in practice. Facet Publishing.

- 31. White, P., & Lee, H. (2022). Developing user-friendly digital platforms for accessing restored manuscripts. Information Services & Use, 42(1), 55-70.

- 32. Wilkinson, M. D., Dumontier, M., Aalbersberg, I. J., Appleton, G., Axton, M., Baak, A., & Mons, B. (2016). The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. Scientific6 data, 3(1), 1-9.